重庆“两群”地区首个高新区——重庆梁平高新技术产业开发区。 记者 熊 伟 摄

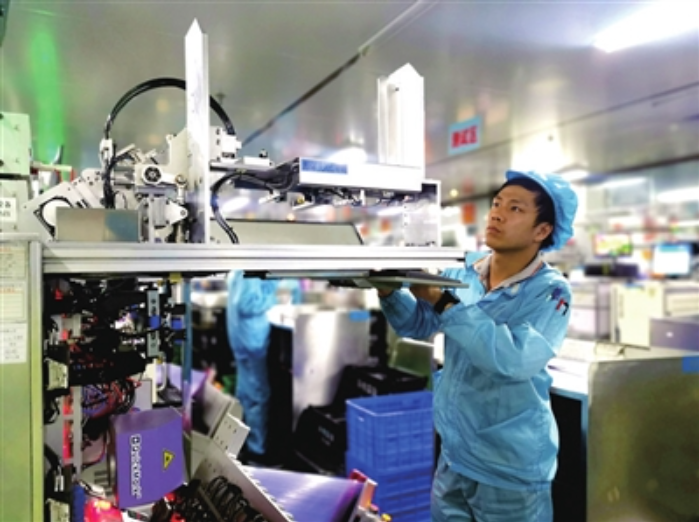

重庆宏工工程机械股份有限公司生产车间,工人在组装打钻一体机。 记者 熊 伟 摄

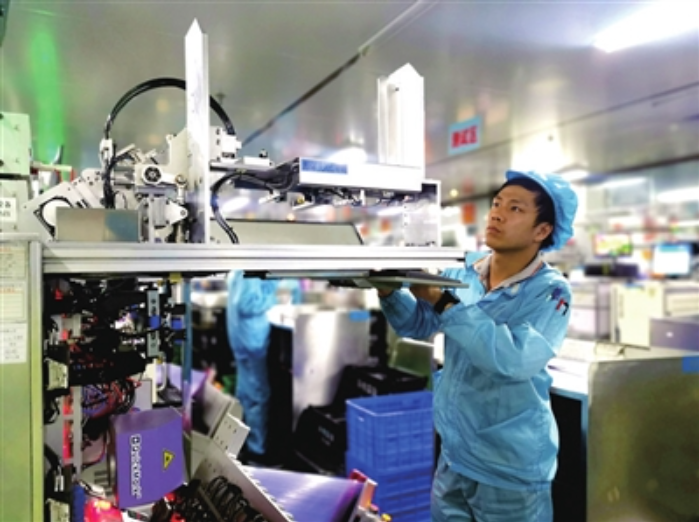

重庆平伟实业股份有限公司集成电路封装车间,工人在操作设备生产电子器件。 记者 郑君兴 摄

梁平日报记者 王小玉

抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。

党的十八大以来,我区立足市委、市政府赋予梁平“承接沿海地区和主城都市区的产业转移、承接生态功能区的人口转移”的新定位,扎实推进创新驱动发展战略,科技创新环境持续优化,创新平台建设有力推进,企业创新主体地位日益凸显,科技产出量质齐升,科技惠民取得明显成效。

过去十年,我区科技成果从无到有,现已达400件,年均增长25%。科技创新这一“关键变量”正成为梁平高质量发展的“最大增量”。站在新的历史起点,实现区域科技创新综合能力显著提升、建设具有影响力的科技强区和创新高地、打造千亿级工业大区,梁平成竹在胸、蓄势待发。

一批重点科研项目引领发展

今年上半年,重庆平伟实业股份有限公司射频5G前端芯片及模组产业化项目完工,该项目包括5G通信用贴片及模组器件开发、5G基站用贴片及桥类器件开发、5G通信用插件及模组器件开发等子项目,产品可应用于智能移动终端、基站等。

“通过该项目的研发,未来,平伟实业的产值将呈现爆发式增长,可有效推动平伟实业和梁平高新区的整体发展。”重庆平伟实业股份有限公司执行副总王兴龙说。

重庆宏工工程机械股份有限公司自主研发的城市钻孔机械——非开挖钻孔掘进设备填补了国内城市地下钻孔作业的技术空白;重庆市慧平管业有限公司投入大量资金进行科技创新,目前已拥有有效实用性新型专利技术16项、塑料高级专业技术人员2名、高新技术产品2个;重庆天戈陶瓷有限公司自主研发的“超耐热透锂瓷砂锅”技术,可使砂锅烧到1100℃放至凉水中却不裂,企业经济效益获得更大增长……

类似这样的突破性科研项目在梁平并不少见。

党的十八大以来,我区在集成电路、食品加工、新材料等领域不断攻关,持续推动科技成果转化,用科技创新的杠杆“撬动”一方土地,高新技术发展和产业化取得显著成绩。截至目前,我区已获批重庆市高新技术产业开发区、国家农业科技园区、国家功率半导体封测高新技术产业化基地、国家可持续发展实验区、国家知识产权试点城市,全区有效专利达1552件、有效发明专利84件、万人有效发明专利拥有量1.29件,居渝东北前三,科技进步贡献率达59%,为实现高质量发展目标奠定了坚实基础。

“成绩的背后,是科研工作者的辛勤付出,也是梁平历年来持续加大科技创新投入力度、加强政策引导激励的结果。”区科技局相关负责人说。

当下,梁平科技创新迎来了又一个“春天”。广大科研工作者更应沉下心来、瞄准问题、集智攻关,不断攻破关键技术难题,让更多研究成果惠及更多群众。

企业创新主体地位更加凸显

走进重庆宏工工程机械股份有限公司(以下简称“宏工机械”)生产车间,技术人员正在调试拥有自主知识产权的非开挖新设备——硬岩环缝取芯钻机。据了解,该设备历时3年研发完成,最大单机重量为9.65吨,主要用于隧道、矿洞施工,具有一次定位全断面取孔功能,稳定性好、取孔效率高,可在最小断面2.4米宽、2.8米深的地下任意位置进行遥控操作取孔,为硬岩施工提供了机械新方案。

硬岩环缝取芯钻机只是宏工机械众多科技创新产品的一种。据宏工机械副总经理李正德介绍,公司始终坚持以科技创新推动企业高质量发展,从2011年成立至今,实现了产品12代更迭升级,截至目前,已拥有授权专利180余件,其中发明专利11件。同时,公司获批认定高新技术产品7个、重点新产品1个、科技成果32项,其中城市钻孔机械——非开挖钻孔掘进设备填补了国内城市地下钻孔作业的技术空白。

企业是创新的主体,是推动创新创造的生力军。为充分释放企业创新活力,过去十年,我区不断加大对企业创新的支持力度,先后出台《创新奖扶办法》《高企引育办法》《科技计划项目管理办法》等系列政策文件,深化科技体制机制改革,持续优化科技创新环境。截至目前,全区累计兑付创新奖扶资金4800余万元,累计实施科技计划项目200余项,帮助市场主体争取市级以上资金3300万元,组建2000万元区种子基金,为40家初创和小微科技型企业提供免息信用贷款1800万元,组建1亿元科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金,累计为183家企业发放知识价值信用贷款3.03亿元,引导商业贷款1.92亿元,在全社会营造了浓厚的创新氛围。

创新主体动能有效激发,企业成长迅速,一系列连锁反应在这里发生——

过去十年,我区实现入库市级科技型企业256家、市级高成长性企业7家、国家高新技术企业81家,国家知识产权优势企业7家、市级创新方法试点企业2家,重庆OTC挂牌企业10家,交出了一份令人满意的答卷。

随着投入持续增加、政策更加便利,梁平企业在创新大潮中扮演着越来越重要的角色。

“热带雨林式”创新生态逐步形成

“创新之道,唯在得人”“创新是第一动力,人才是第一资源”。这十年,梁平科技人员不断增加,技术研究队伍不断壮大。人才“引得进、留得住、用得好”的密码是什么呢?

十年来,我区通过出台《引进高层次人才若干优惠政策规定》,开展“科技创新支撑引领高质量发展”讲座、科技创新政策宣讲、科技活动周、“双创”活动周等重点活动,依托“重庆英才”等智力对接平台,建立“科技引资引智”专业团队,汇集“两院”院士3名,引进高层次人才100余名、A类海外专家1名,设立院士工作联系点3个。截至目前,全区共有3名重庆“英才计划”科技创业领军人才、1名重庆市创新争先先进个人、6个市级创新创业示范团队,选派市级科技特派员75名、区级科技特派员206名,成立市级科技特派团2个。累计承担863计划等国家及市级重大专项、重点研发项目29项,每万名从业人员拥有发明专利数达到25件,新产品销售收入占产品销售收入总额比重达到35%。

“为营造良好的创新生态,梁平先后出台了一系列政策文件,持续进行科技体制改革,充分释放创新活力,破除了体制机制的藩篱,大大增强了科技人才的获得感、幸福感。”区科技局相关负责人说,尤其是近两年,各项政策措施、资金都非常到位,“热带雨林式”的创新生态正在形成,相信未来梁平科技创新一定会迎来突破性进展。

为加速科研成果顺利转化,十年来,梁平不断加大创新平台和载体建设,积极支持众创空间、科技企业孵化器等平台及载体建设。截至目前,我区获认定国家企业技术中心、市级新型研发机构等市级以上研发机构48个,获批国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、国家级星创天地、市级科技企业孵化器、市级科普基地等科技服务机构42个,法人化研发机构3个,孵化服务总面积达到23.2万平方米。

人才的聚集、平台的完善,让创新要素加速在梁平聚集。创新驱动发展战略在梁平各地落地生根、硕果累累。如今的梁平,科技创新动能澎湃、潜力十足,正以前所未有的姿态沿着高质量发展航道破浪前行。

数说十年

十年来,梁平获认定国家企业技术中心、市级新型研发机构等市级以上研发机构48个,获批国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、国家级星创天地、市级科技企业孵化器、市级科普基地等科技服务机构42个,法人化研发机构3个,孵化服务总面积达到23.2万平方米;

实现入库市级科技型企业256家、市级高成长性企业7家、国家高新技术企业81家,国家知识产权优势企业7家、市级创新方法试点企业2家,重庆OTC挂牌企业10家;

有效专利1552件、有效发明专利84件、万人有效发明专利拥有量1.29件,居渝东北前三,科技进步贡献率达59%。

我的这十年

创新思维点燃

公司高质量发展“引擎”

“十年,不长不短,正好是一个时代的长度,可以让一个企业砥砺前行,打造优质品牌。”十年栉风沐雨,十年携手并肩,对重庆宏工工程机械股份有限公司董事长陈传洪来说,这十年,他见证了公司创新理念、整合资源、打造精品,实现传承跨越、开拓广阔新天地的蜕变与成长。

十年前,宏工机械还是一家只有5名员工的小民营企业,只能生产单一钻孔机械产品;十年后,它的名字赫然位列国内公路机械行业驰名品牌之中,产品市场开拓到全国10余个省(自治区、直辖市),并远销到马来西亚等国外市场。宏工机械如何实现从“铁匠铺子”到集研发、设计、制造于一体的智能公路机械装备国家高新技术企业的华丽转身?这得益于该企业加快推进产品升级,用科技创新点燃高质量发展“引擎”的思路与成果。

陈传洪曾是一家机械厂的员工,在制造行业摸爬滚打多年的他深知,企业若想在激烈的市场竞争下生存,必须要拥有强大的自主创新能力。为此,他带领公司坚持改革与创新相结合,加快新产品研发,企业市场竞争力日益增强。同时,公司十分注重研发团队建设,通过与清华大学、重庆邮电大学、重庆理工大学等高校签订技术协议,建立人才学习交流机制和晋升奖励机制,成功培育出3名企业高级工程师以及多名助理工程师、中级工程师、高级技师,并联合重庆邮电大学,打造由18名研发人员组成的“重庆市智能公路机械装备创新创业团队”,公司科研技术能力实现“节节高”。

近十年,宏工机械先后获评“重庆市科技型企业”“市高新技术企业”“重庆市创新创业示范团队”等多项殊荣。其中值得一提的硬岩采矿新方法——静液压环缝抽取开采,通过隧道环缝取芯钻机进行非爆破作业,具有安全、环保、节能、成型好等诸多优点,目前研发持续投入逾千万,已迭代3代,申请发明专利2项,实用新型40多项,成为公司重点发展的一个产品领域。

“创新思维为公司发展注入‘大能量’,创新也成为引领公司发展的第一动力。”陈传洪说,未来,宏工机械将进一步加大研发投入,加强与专业院校合作,引进高技术人才,在巩固公路安保设备市场的前提下,全力进军隧道施工工程设备、电力基础施工工程设备等领域,为推动梁平经济社会高质量发展贡献力量。

短评

抓住科技创新

这个“关键变量”

过去十年,梁平科技创新工作在产学研合作、创新主体引育、科技成果转化应用、创新环境优化等方面均取得了亮眼成绩:全区创新能力显著提升,创新资源空前聚集,创新生态欣欣向荣,正努力将科技创新“关键变量”转化成高质量发展“最大增量”。

科技是国之利器,国家赖之以兴,企业赖之以强,人民生活赖之以好。进入新时代,在推动形成新发展格局、实现经济高质量发展、满足人民对美好生活向往的过程中,科技创新的角色越来越关键,担当的分量亦越来越重。要实现更好更快的发展,我们就必须开辟科技创新驱动的“新路”,在关键核心技术的研发上奋起直追、始终突出基础研究的根基地位、重视科技创新的经济价值、坚持需求导向和问题导向、以科技为核心优化要素配置,跑出发展“加速度”,奔向美好新未来。

惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”我们只要有不信邪、不盲从的志气,奋力拼搏,继续抓住科技创新这一“关键变量”,就能把核心技术“硬骨头”一点一点啃下来,蹚出高质量发展的新路子。

渝公网安备50022802000041号

渝公网安备50022802000041号